炊き込みご飯は、冷めても美味しく食べられるのでお弁当にいれたいメニューですよね。実は、炊き込みご飯はお弁当に不向きと言われています。

- 炊き込みご飯には具材(肉・魚・きのこ・根菜など)が含まれ、水分や糖分、アミノ酸が多いため、菌が繁殖しやすい環境になります

- 特に気温・湿度の高い季節や、冷ましが不十分なまま詰めると、食中毒のリスクが高まります。

でも、ちょっとした工夫でさらに美味しく、そして安全に持ち運ぶことができます。ここでは、料理初心者さんでも安心して炊き込みご飯をお弁当に入れるための注意点をわかりやすく解説します。

他のおかずの作り方も、合わせて紹介しますね。

炊き込みご飯はしっかり冷ましてから詰めよう

温かいご飯をそのままお弁当箱に詰めると、水蒸気がこもり、傷みやすくなる原因になります。必ず炊き込みご飯が完全に冷めてから詰めるようにしましょう。

- 粗熱を取る: 炊き上がったら、おひつやボウルなどに広げて粗熱を取りましょう。

- 保冷剤を活用: 夏場など気温が高い時期は、保冷剤をお弁当と一緒に持ち歩くと安心です。

(写真は白いご飯ですが)

ここでクイズです

どちらの冷まし方がベストでしょう?

正解は、右側の「お皿に広げて冷ます」方法です。

お弁当に入れて、下に保冷剤を置くのも、ご飯が冷めるのですが、実はご飯とお弁当の隙間に水滴ができてしまうんです(経験上)

お皿に広げて、完全に冷めてから、お弁当に入れる方がベストです。

水分を少なめに炊くのがおすすめ

お弁当に入れる際は、普段よりも少しだけ水分を減らして炊くのもおすすめです。ご飯がベチャッとするのを防ぎ、美味しく食べられます。

- 調味料の水分量に注意: 具材から水分が出ることも考慮して、調味料の量を調整しましょう。

- 具材は炒めてから加える: 水分の多い野菜などは、軽く炒めてから加えると水っぽくなるのを防げます。

具材は小さめにカットして食べやすく

お弁当は限られたスペースに詰めるため、具材は一口サイズにカットすると食べやすくなります。彩りも考えてカットすると、見た目もさらに美味しくなりますよ。

- 根菜類は火を通しやすく: ごぼうや人参などの根菜類は、小さく切ることで火が通りやすくなります。

- 彩りの良い具材を選ぶ: 鶏肉、きのこ、人参、枝豆など、色々な具材を取り入れると栄養バランスもアップします。

詰め方にもひと工夫!味が混ざらないように

炊き込みご飯の種類が多い場合や、他のおかずと一緒に入れる場合は、味が混ざらないように詰め方を工夫しましょう。

- 仕切りを活用: おかずカップやシリコン製の仕切りなどを活用して、炊き込みご飯と他のおかずを分けましょう。

- ご飯を平らに詰める: 炊き込みご飯を弁当箱に平らに詰めることで、上におかずを乗せやすくなります。

菌の繁殖を抑える工夫をプラス

梅干しや殺菌効果のある食材を添えることで、菌の繁殖を抑える効果が期待できます。ただし、それは乗せた部分だけになりますので、煮汁を吸い取るケースや、お弁当用の抗菌シートを活用するのも良いと思います

食べる直前まで涼しい場所に保管しよう

お弁当は、できるだけ涼しい場所に保管することが大切です。特に気温の高い時期は、保冷バッグに入れたり、冷蔵庫で保管したりするなどの対策をしましょう。

- 直射日光を避ける: 直射日光の当たる場所に放置するのは避けましょう。

- 早めに食べる: 作ったお弁当は、できるだけ早めに食べるようにしましょう。

我が家の保冷バック

このネットの部分に、小さな保冷剤を入れています(冷気は上から下へいくので、上に置くのが効果的)

一言でまとめると

朝作ったものを しっかり冷ましてから入れ、涼しい環境において なるべく早めに食べる

🍱 今回入れたおかずの簡単レシピ

豚肉の味噌マヨ焼き

- トースターの天板にアルミホイル(コーティング付き)を広げ、生姜焼き用豚肉を広げる

- マヨネーズと味噌をスプーンで薄く塗る

- 約8分、焼き色がついたらそのまま放置し、余熱で火を通す

トースターでメインのおかずを作っている間に、その他のおかずを作ります。

こうやって調理すると、豚肉から水分が出るので、洗い物がラクになるようにアルミホイルのふちを立ち上げるか、天板全体を覆うようにすると良いでしょう。(※トースターの庫内にも油が飛ぶので、冷めたら掃除が必要です)

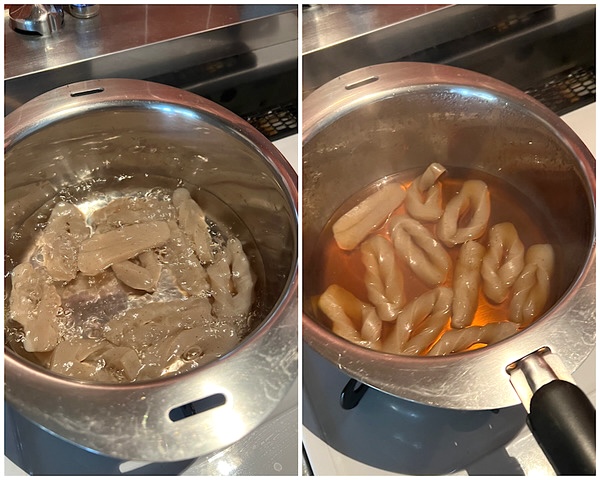

手綱こんにゃくの煮物

- 板こんにゃくを1cmよりも薄くカット、中央部分に切り込みを入れ、片端を切り目にくぐらせてねじり手綱にします。

- 鍋に水を入れて沸騰させ①のこんにゃくを入れて3分下茹でし、ザルにあげます。

- 鍋に水100ml、酒50ml、だし醤油大さじ2、砂糖大さじ1を入れて煮込みます。

だし醤油の代わりに、顆粒だしやめんつゆを使っても構いません。味は少し濃いめに作ると、作り置きとして保存可能です。

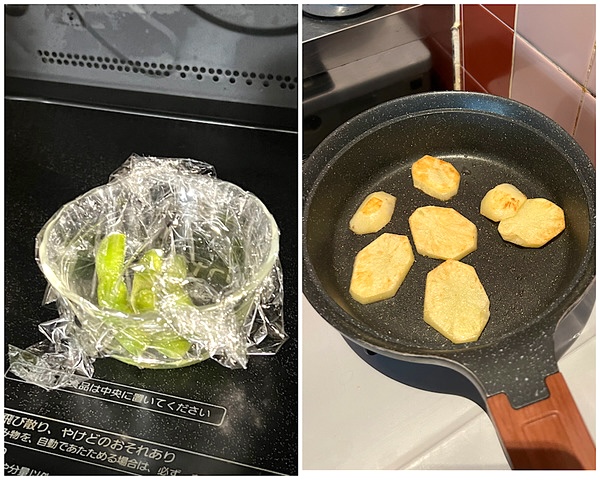

その他のおかず

じゃがいもは、フライパンで蓋を活用してじっくり火を通して焼き色をつけます。その間に塩枝豆はレンジ加熱しました。

夏場は、枝豆のさやも要注意です!気温が高い時は、さやから取り出すと良いでしょう。

この3色の卵焼きは、自分が子供のころから、よくお弁当に入っていたものです。

桜でんぶや青のり入りの卵液を、順番に巻いていくだけなのですが、彩りが綺麗になりますし、甘みがあったり香りがよくて、子供たちも大好きなお弁当おかずです。